Der Mord an Jamal Khashoggi - untersucht mit Google Trends

Jamal Khashoggi war ein saudischer Journalist und prominenter Regierungskritiker, der unter anderem für die Washington Post schrieb. Er setzte sich für Pressefreiheit ein und kritisierte insbesondere Kronprinz Mohammed bin Salman. Am 2. Oktober 2018 wurde Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet – ein international vielbeachteter Fall, der Saudi-Arabien diplomatisch unter erheblichen Druck setzte.

In diesem Zusammenhang wollen wir das Suchverhalten jener Zeit analysieren, insbesondere auffällige Suchanfragen, die bereits früh Hinweise auf die Täter lieferten. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung gab es zwar erste Verdachtsmomente, jedoch weder Beweise noch Geständnisse. Da der Fall inzwischen zumindest teilweise aufgeklärt ist, können wir die damaligen Daten auf ihre Aussagekraft und Zuverlässigkeit hin überprüfen.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir bei der vorliegenden Betrachtung auf die höher aufgelösten Livedaten, aber auch auf die weniger präzisen historischen Daten von Google Trends zurückgreifen. Wir wollen prüfen, wie sich diese Daten auf gesicherte Vorkommnisse übertragen lassen. Die Livedaten lassen sich aufgrund der weit zurückliegenden zeitlichen Betrachtung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr rekonstruieren.

Zeitpunkt des Verschwindens

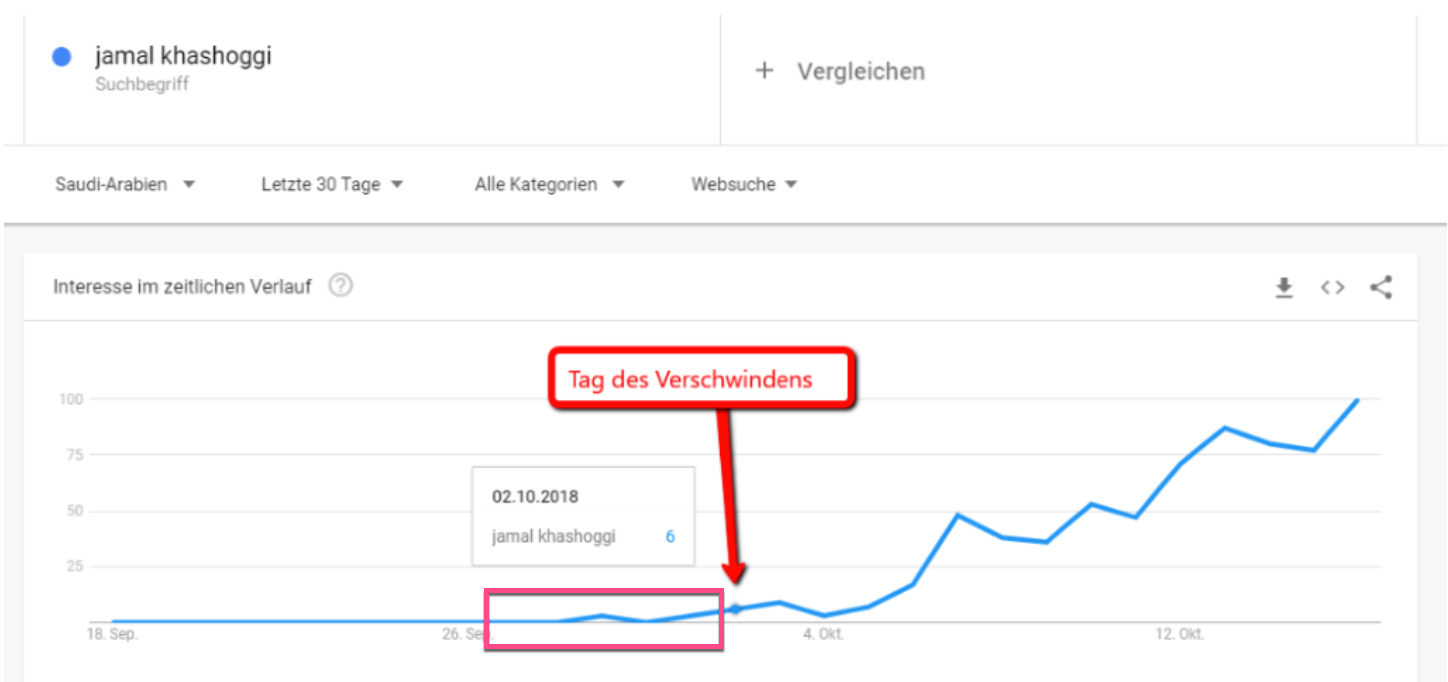

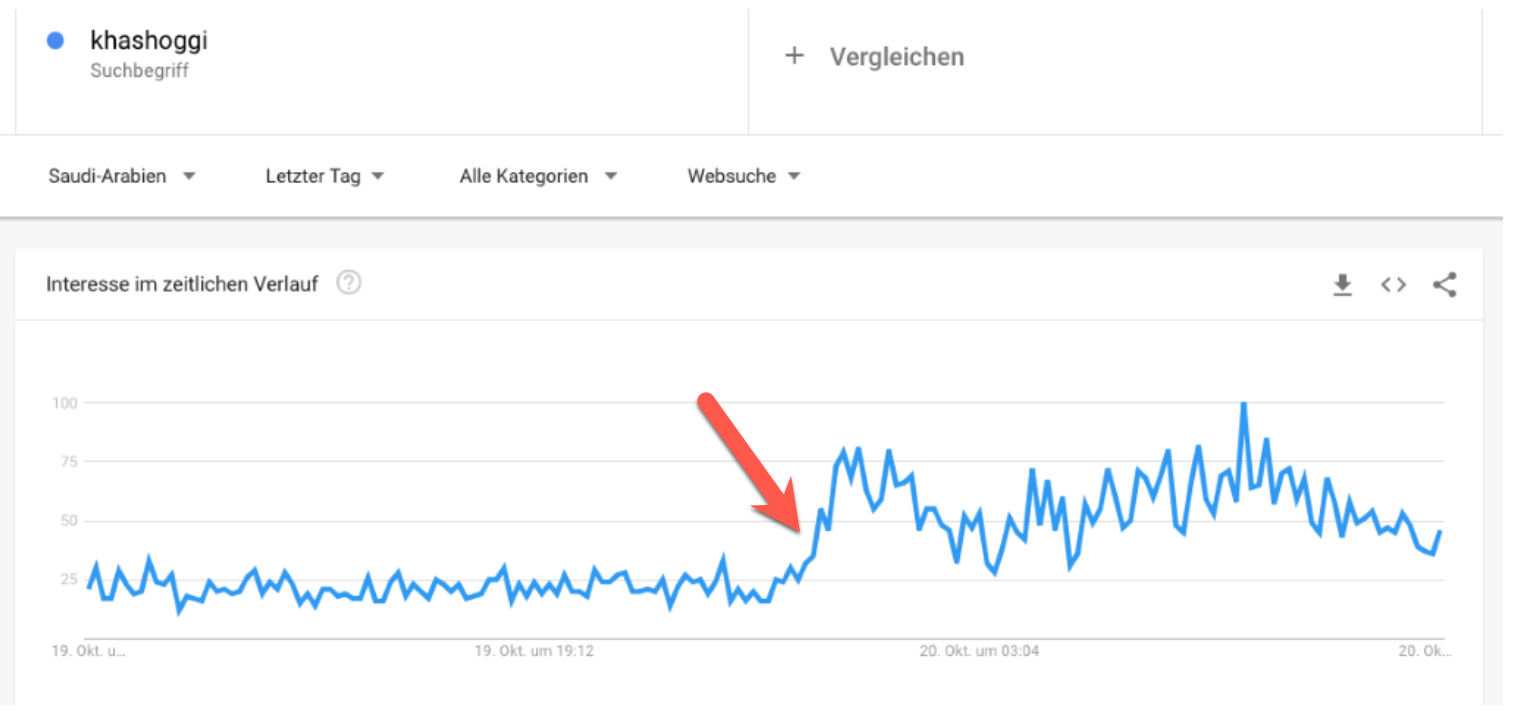

Jamal Khashoggi verschwand am 2. Oktober 2018 im Gebäude des saudischen Konsulats in Istanbul. Türkische Medien berichteten, dass bereits einen Tag zuvor ein 15-köpfiges Spezialteam aus Saudi-Arabien eingereist sei. Wir untersuchen nun, ob sich in den verfügbaren Daten Hinweise auf eine mögliche Planung der Tat finden lassen.

Dazu analysieren wir zunächst das Suchvolumen nach seiner Person in Saudi-Arabien. Auffällig ist, dass in der Tat bereits vor dem 2. Oktober 2018 vermehrt nach „Jamal Khashoggi“ gesucht wurde.

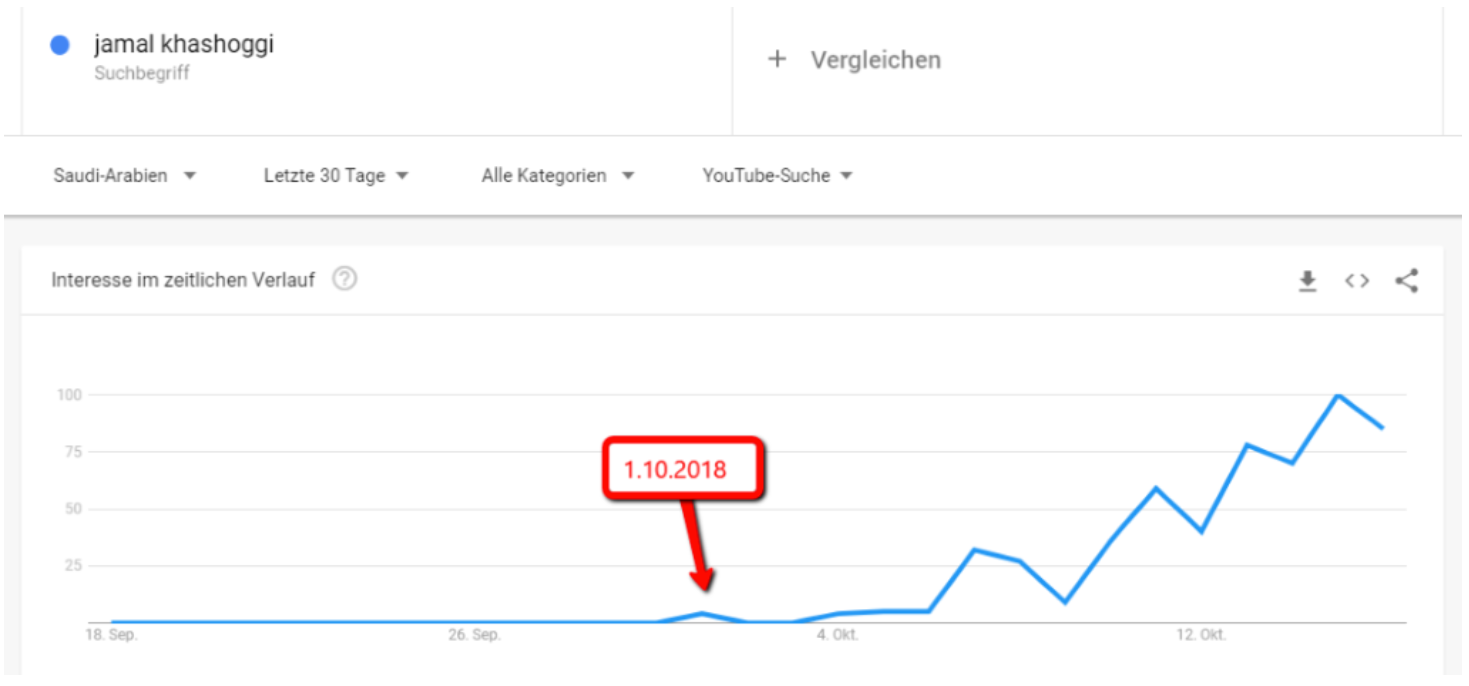

Suche über YouTube

Auffällig ist zudem, dass nicht nur über die allgemeine Google-Suche, sondern auch gezielt bei YouTube nach Videomaterial zu Khashoggi gesucht wurde – möglicherweise, um ihn später leichter identifizieren zu können.

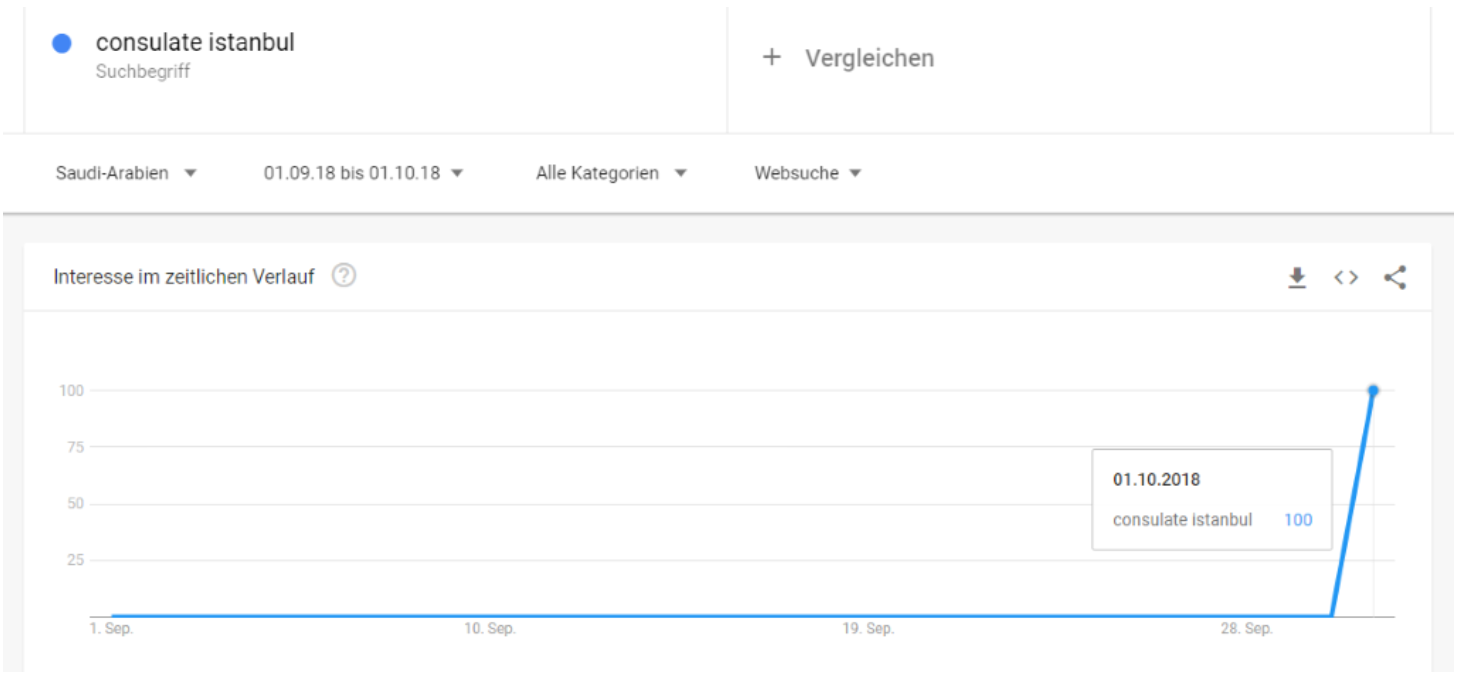

Tatort: Konsulat

Am 1. Oktober – also einen Tag vor dem Mord – wurden von saudischem Boden aus vermehrt Suchanfragen zum saudischen Konsulat in Istanbul registriert. Diese könnten im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Reise oder eines Besuchs gestanden haben. Denkbar ist jedoch auch, dass gezielt nach aktuellen Meldungen oder Entwicklungen rund um das Konsulat gesucht wurde – möglicherweise in Erwartung oder Kontrolle der bevorstehenden Ereignisse.

Presseerklärung in der Nacht vom 20.10.2018

Bis zu diesem Zeitpunkt bestritt das saudische Königshaus jede Beteiligung am Mord an Jamal Khashoggi. In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober 2018 räumte es jedoch über die staatliche Nachrichtenagentur SPA erstmals eine Mitverantwortung ein. Dabei wird nicht von einer vorsätzlichen Tat gesprochen, sondern von einem Umfall. Khashoggi sei bei einem “Faustkampf” ums Leben gekommen. Der ungewöhnliche nächtliche Veröffentlichungszeitpunkt der Pressemeldung legt nahe, dass die Meldung möglichst wenig öffentliche Aufmerksamkeit erregen sollte.

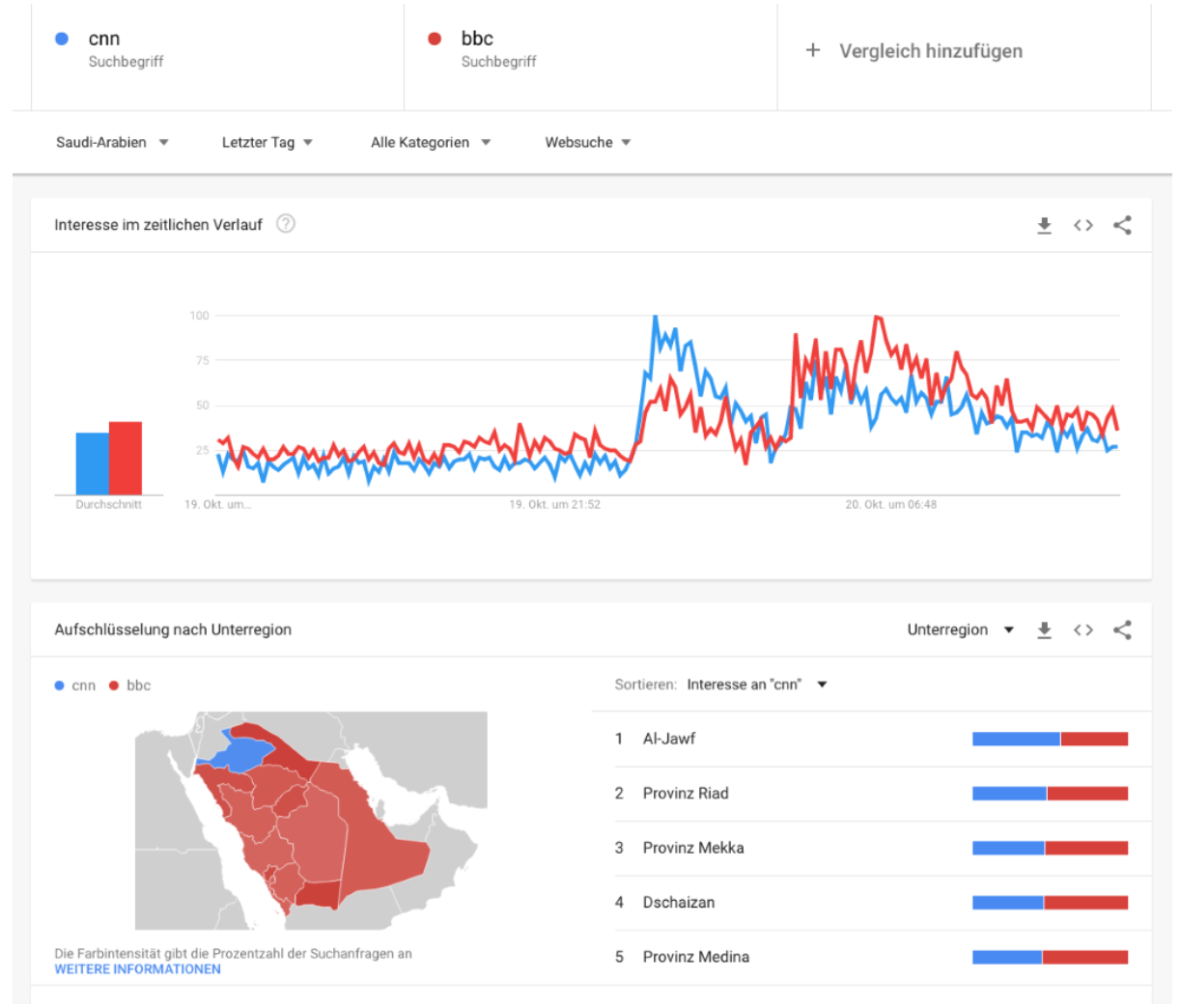

Beobachtung der ausländischen Presse

Dass die saudischen Nutzer ein gesteigertes Interesse an der internationalen Nachrichtenlage hatten, zeigt auch die folgende Abbildung. In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober ist ein auffälliger Anstieg von Suchanfragen nach „BBC“ und „CNN“ zu verzeichnen. Dies deutet darauf hin, dass gezielt nach aktuellen Berichten internationaler Medien gesucht wurde – möglicherweise, um die globale Reaktion auf die damalige Presseerklärung einzuschätzen oder um sich über die Berichterstattung zur eigenen Darstellung ein Bild zu verschaffen.

Hinweise auf einen Doppelgänger

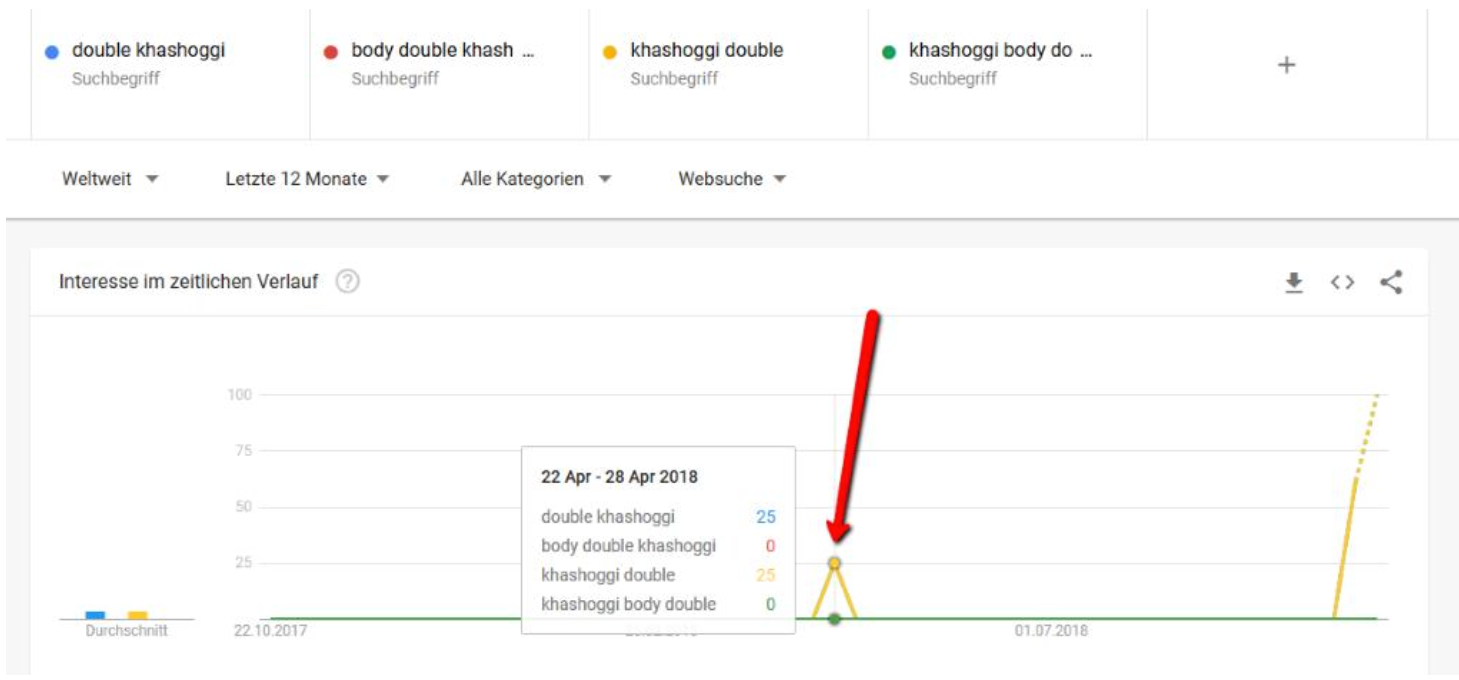

Am 23. Oktober 2018 gaben die türkischen Ermittler bekannt, dass sie Hinweise auf den Einsatz eines Doppelgängers von Jamal Khashoggi gefunden hätten. Zur Untermauerung präsentierten sie entsprechendes Videomaterial. Offenbar sollte dieser Doppelgänger das Konsulat verlassen – in der Hoffnung, von Passanten gesehen zu werden –, um so den Eindruck zu erwecken, Khashoggi habe das Gebäude lebend verlassen und die tatsächliche Tat, insbesondere die Zerstückelung, zu verschleiern.

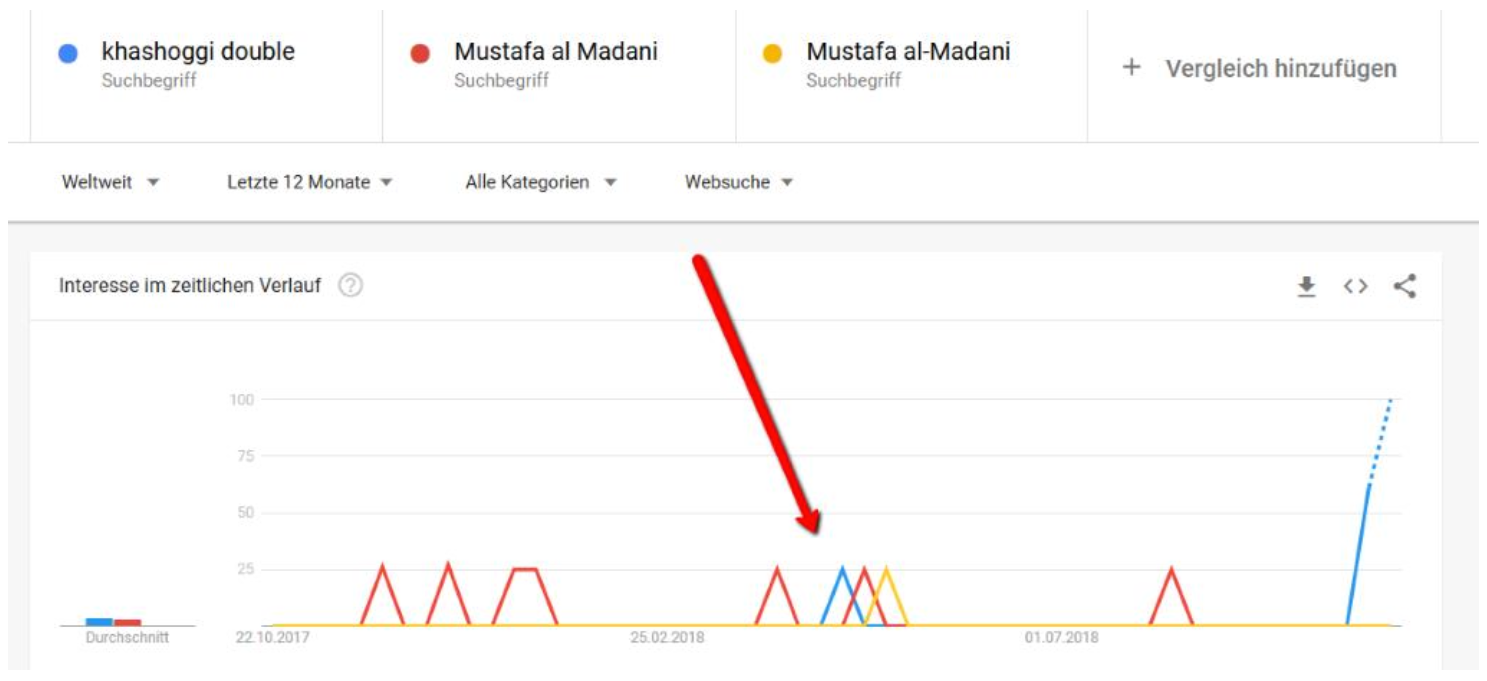

Bemerkenswert ist, dass bereits im April 2018 Suchanfragen registriert wurden, die auf eine gezielte Suche nach einem Doppelgänger hindeuten könnten. Es sei jedoch vermerkt, dass die Datenbasis in dieser Frage keine starke Ausprägung zeigt.

Die türkischen Ermittler enttarnen später den Doppelgänger als Mustafa al Madani. Nach diesem Namen wurde in den vorausgegangenen Monaten ebenfalls bei Google gesucht.

Datenabriss nach Pressekonferenz

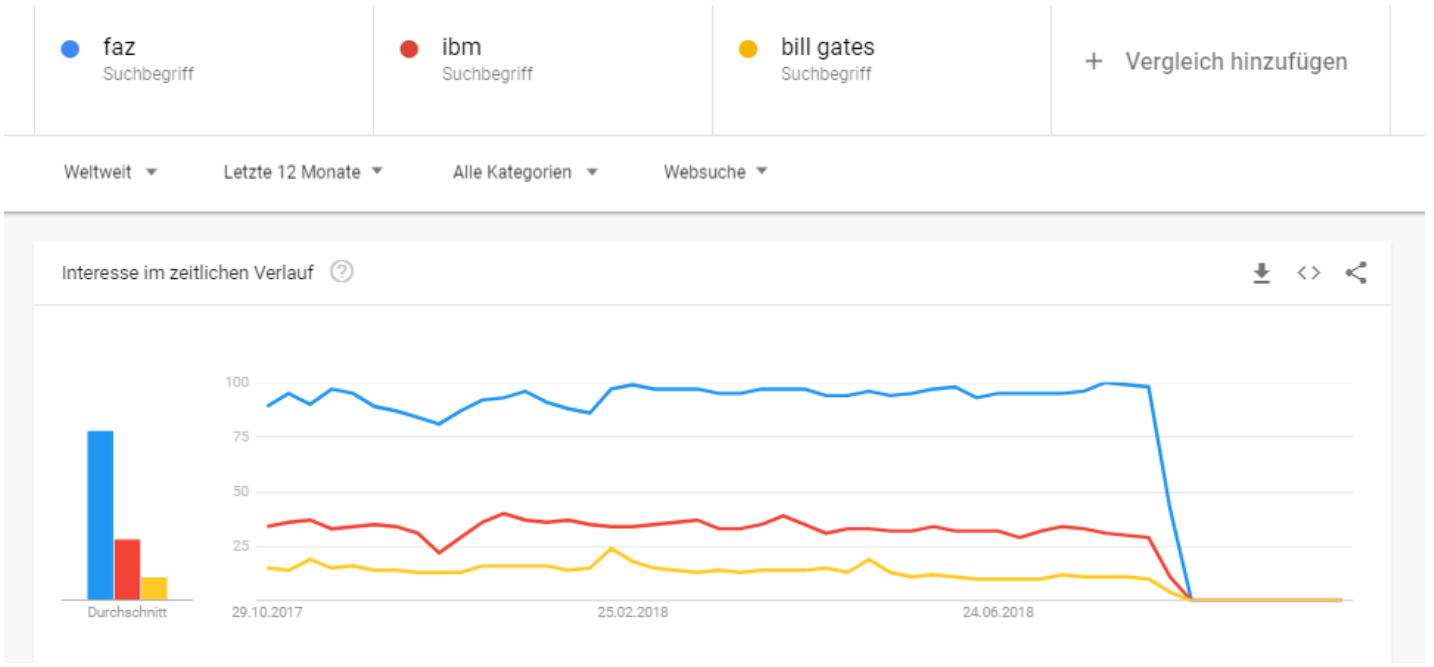

Am 23. Oktober 2018 präsentierte der türkische Präsident im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz zentrale Ermittlungsergebnisse im Fall Khashoggi. Unmittelbar danach ist in Google Trends ein abrupter Datenabriss zu beobachten – es werden plötzlich keine Suchdaten mehr für den Zeitraum nach dem 21.08.2018 geliefert.

Die folgende Grafik zeigt diesen Einschnitt deutlich. Ob zwischen der Veröffentlichung sensibler Informationen und dem Verschwinden der Daten ein kausaler Zusammenhang besteht, lässt sich nicht abschließend klären – die zeitliche Nähe wirft jedoch berechtigte Fragen zur Transparenz und möglichen Einflussnahme auf.

Es wurden nicht nur für Khashoggi-bezogene Suchvorgänge keine Daten mehr angezeigt, sondern für sämliche Suchbegriffe weltweit. Sechs Stunden später präsentierte Google wieder vollständige Daten.

Versuch der digitalen Spurenbeseitigung

Ab dem 15. Oktober – also bereits 5 Tage vor dem Eingeständnis – lässt sich ein auffälliger Anstieg bei Suchanfragen wie „history.google.com“, „history.google.com delete“ und „history.google.com delete all“ beobachten. Dies deutet darauf hin, dass offenbar gezielt versucht wurde, digitale Spuren bei Google zu löschen. Die Häufung solcher Suchbegriffe legt nahe, dass man sich der Rückverfolgbarkeit bewusst war und bemüht war, etwaige belastende Aktivitäten im Nachhinein zu verschleiern. Handelte es sich also doch nicht um einen Unfall?

Fazit

Für unsere Untersuchung haben wir sowohl aktuelle Live-Daten als auch historische Google-Trends-Daten ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass sich bereits vor dem 2. Oktober 2018 – dem Tag des Mordes an Jamal Khashoggi – verdächtige Suchmuster in Saudi-Arabien erkennen ließen. Dazu zählen vermehrte Suchanfragen zur Person Khashoggis, zum saudischen Konsulat in Istanbul sowie später zu Begriffen rund um das Löschen des Google-Suchverlaufs.

Auch mögliche Hinweise auf einen möglichen Doppelgänger lassen sich durch frühere Suchanfragen untermauern. Die Muster stimmen in bemerkenswerter Weise mit den später offiziell bestätigten Abläufen überein.

Rückblickend lässt sich zudem feststellen, dass die gesammelten Daten bereits vor der offiziellen saudischen Einräumung eines Vorsatzes auf eine geplante, gezielte Aktion hindeuteten – nicht auf ein unglückliches Versehen oder einen spontanen Streit, wie zunächst behauptet wurde. Die Struktur und zeitliche Abfolge der Suchaktivitäten wirken so koordiniert, dass sie den Verdacht auf eine bewusste Vorbereitung frühzeitig stützen konnten.

Wichtig dabei ist: Nicht die konkreten Suchanfragen waren per se verdächtig – Begriffe wie „Jamal Khashoggi“ oder „Konsulat Istanbul“ können im politischen Umfeld durchaus legitim sein. Auffällig war jedoch der sehr gezielte, moderate Anstieg dieser Anfragen genau kurz vor der Tat. Diese diskrete Häufung innerhalb eines begrenzten Zeitfensters legt nahe, dass hier operativ gearbeitet wurde – mit dem Ziel, Aufsehen zu vermeiden und dennoch notwendige Informationen im Vorfeld zu beschaffen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass keine erkennbaren Bemühungen unternommen wurden, die geografische Herkunft der Suchanfragen zu verschleiern. Sämtliche auffälligen Suchvorgänge stammen klar nachvollziehbar aus Saudi-Arabien. Dies könnte darauf hindeuten, dass man sich entweder der digitalen Sichtbarkeit nicht bewusst war – oder dass die Verantwortlichen davon ausgingen, dass die Suchanfragen als solche keinen unmittelbaren Verdacht erregen würden.

Auffällig ist zudem der vollständige Datenabriss bei Google Trends kurz nach der Pressekonferenz des türkischen Präsidenten am 23. Oktober 2018 – und zwar nicht nur in Bezug auf den Fall Khashoggi, sondern für sämtliche Suchbegriffe. Ob es sich hierbei um eine technische Störung oder eine gezielte Datenbeschränkung handelt, bleibt offen – die zeitliche Korrelation ist jedoch auffällig.

Kritische Betrachtung der Daten

Prinzipiell sollten alle Daten, die von Google Trends zur Verfügung gestellt werden, kritisch hinterfragt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir von einer sehr geringen Anzahl an Suchvorgängen ausgehen. Könnte es beispielsweise sein, dass in Wirklichkeit erst am Tattag, und nicht bereits einen Tag zuvor, vermehrt nach “consulate istanbul” von Saudi-Arabien aus gesucht wurde? Sind die Daten falsch oder könnte es sogar einen anderen Grund für die gesteigerte Nachfrage geben?

Wir müssen alle Daten immer in einem gemeinsamen Kontext und auchauf ihre zeitliche Stabilität hin bewerten. Suchvorgänge sollten nie isoliert betrachtet werden. Am Ende der Analyse finden wir keine Beweise im klassischen Sinne, sondern eine Empfehlung für weitere Recherchen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass Google-Trends-Daten – in Kombination aus Live- und historischen Daten – ein vielversprechendes Werkzeug sein können, um digitale Frühwarnsignale sichtbar zu machen. Sie ersetzen keine forensische Beweiskette, können aber bei der Mustererkennung und Hypothesenbildung eine wichtige Rolle spielen – gerade in Fällen, in denen versucht wird, Abläufe zu verschleiern oder Informationen zu kontrollieren.